先生,以其近六十年来在世界各地的建筑规划设计实践,完美地阐释出建筑中现代与古典、东方与西方、历史与未来、文化与思想等精神内涵的表达。其独特性显现于那些他在“信息收集、艺术协同、装置”等实验性作品中,也显露在他长年从事的“艺术、设计、音乐、戏剧”等领域“交叉”的文化活动中,更在于他活跃在“思想、美术、设计、文化批评”等多个领域的思想实践中。

作为中央美术学院建筑学院学术系列讲座(CAFAa Lecture Sesles)第四讲,矶崎新先生带来一场题为《矶崎新之谜“息”+“岛”篇》主题讲座。讲座全面探讨矶崎新先生自身近60年来的建筑规划设计思想路径,以跨文化经历的微观叙事方式,以日本大分展为内容线索,以后殖民主义理论家霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)提倡的“第三空间”概念为理论框架,为我们大家带来远超建筑本身的文化与思想实践,回溯与反思他所遭遇、引发、卷入、介入的数次建筑运动的发生。

主题讲座之后围绕“六十年代以来的建筑运动”、“矶崎新与中国”、“矶崎新与当代艺术”三个主题展开研讨。从建筑、跨文化实践和艺术批评的角度分别切入,以中国语境为基底,立足当代,放眼全球,从自身视角出发探讨多元思考。研讨会结束后,矶崎新先生接受了艺讯网的简要专访,深入地探讨有关建筑的未来。

那么,我们又应当从何种角度入手,认识矶崎新这位世界级的建筑大师,并理解他的建筑之“谜”?

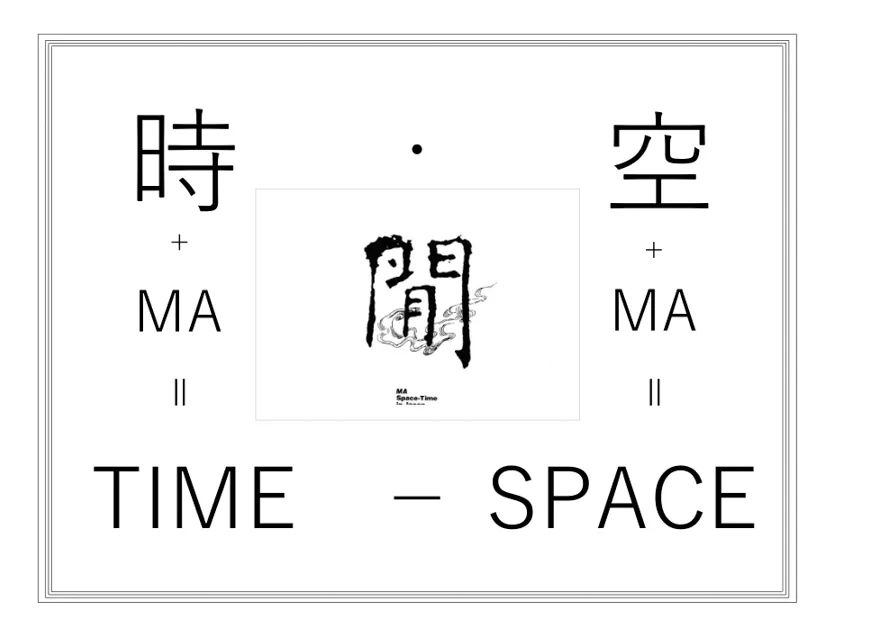

讲座伊始,矶崎新从日语“間ma”的概念谈起。在英语中“时”用time表达,“空”用space表达,当这些概念从西方传到东方时,尤其传到日本时,在日本语中,只需用“間”一个字表达时间与空间的概念。在翻译的过程中,使得时间与空间概念在日本融合为一个字。由于欧洲文明与亚洲文明间的相互联系、学习,才形成在两种文明的交汇中去思考问题的方法,同时也造就我们近二百年来的这些思维方法。

另外他还列举如“时代精神”一词,德语为Zeitgeist。日语当中从时间概念翻译为“时灵”,从空间概念翻译为“地灵”,来源于拉丁语Genius Loci。当我们从英语、拉丁语和日语等不同语境中翻译所生成的知识概念理解时,会形成当下的日本人双重的思维方式来进行思考,也正是因为如此中国和日本才会衍生出欧洲所不具备的一些概念与文化。

矶崎新从建筑一词的概念在东、西方不同语境中差异的表达说起,探讨出这种差异与错位往往蕴含着新的概念的讨论与产生。英语称建筑为Architecture,中国古代称建筑为“营造法式”,日本语用“规矩”和“钩绳”形容,建筑在不同文化语境中丰富其广泛的含义。

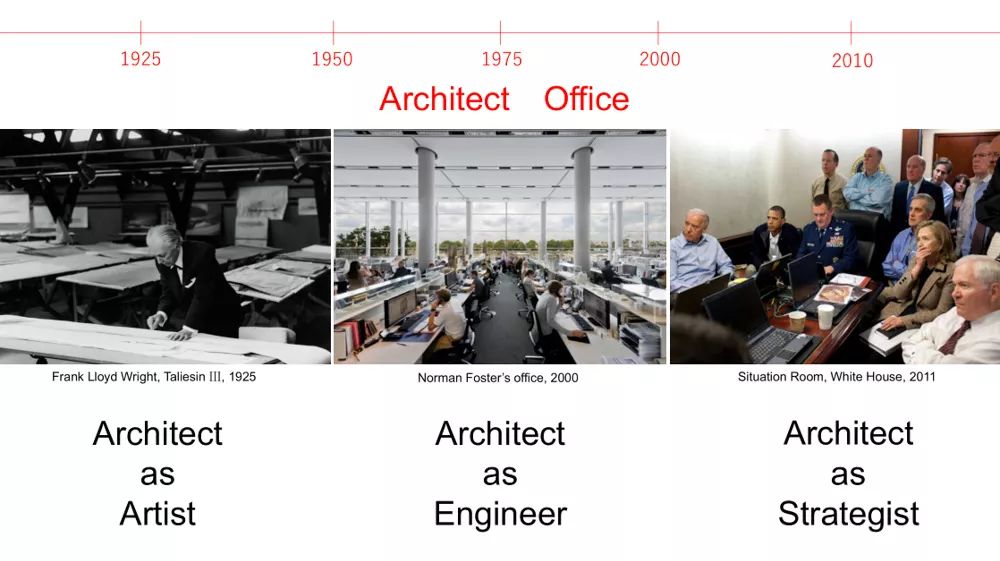

即便从“Architect”这一词汇出发,也会衍生出三种身份,分别是作为“艺术家、工程师、策略家”的建筑师,且在不同的时代语境具有不一样的含义。在最早的语境中,建筑师等同于艺术家,弗兰克·劳埃德·赖特就是这类典型的“艺术家建筑师”;其次等同于工程师,从工程设计的角度去思考建筑问题,例如诺曼·福斯特;在当下很多英文报刊当中,也会用“Architect”一词,来形容企划、策划、策略的人,这样一个时间段建筑师不单单是设计房屋的人,而成为一位谋略家,例如白宫向世界公开暗杀本·拉登时内部指挥情形的照片中所显示的那样。

再从建筑理论的角度来观察建筑,也是具有奇特的发展路径。如一百年前奥托·瓦格纳在《近代建筑》(Moderne Architektur 1895)认为理性与合理性是建筑的主要含义。吉迪恩的《空间·时间·建筑》认为建筑与空间、时间等概念有关。但在朝鲜第二任主席金正日于90年代所著的《建筑艺术论》一书中,对建筑的理解则是,为达到最终战略性目标而进行城市土地的整体规划,这与建筑所含有战略性的含义是不谋而合的。

有关城市建筑的合体装置问题,矶崎新给出其独有的思考。他认为城市和建筑,一直作为不同的个体来进行理解,城市和社会制度也是完全不同的内容。然而对城市设计中进行思索时是具有共通点。而在现实当中,他们分别以不同的形态存在,但从某种角度,某种层面思考,它们其实是有可能合体的,虽然这种体系不是特别的明显。那么,真正意义上的建筑是怎样的?矶崎新认为城市与建筑应结合一起考量,只有把两者结合起来才能成为真正意义上的建筑,这是建筑本原的意义。

在简单陈述了建筑的原本含义后,接着,矶崎新结合其50年代以来对建筑学习和思考的内容做展开。从50年代开始、到60年代结合媒体、再到70年代与语言学、文字等联系,这期间所接触的不相同的领域,都引发对城市设计内容的再反思。

勒·柯布西耶(Le Corbusier)的《PROPOS D’URBANISME(城市基础设施,1946)》一书,是矶崎新学生时代学习到的第一本关于城市设计的书,后来出的英译本称作《Concerning Town Planning(地面上的建筑物,1947)》,他提到,这种翻译的转变也暗示了一个相似的关系,如同“建筑”一词在翻译过程中遭遇的语义变化。譬如“urbanism”和“city planning”在不同国家的表达中,也会形成很大的内涵差异。就如“城市设计”来说,美国哈佛大学称为“Urban Design”,宾夕法尼亚大学叫做“Civic design”,加利福尼亚大学伯克利分校叫做“Environmental design”,这是上世纪50年代比较显著的一种语义区别,这种状态延续至60年代先锋派时期,之后随时代又产生新的变化。矶崎新就同一语义在不同国家译文时所出现的内涵差异,展示出对不同时代城市建筑的合体装置的思考与看法。

城市设计概念有很多元的形态表达,多样的形式促进其理论性的发展。矶崎新并将城市设计的发展归为“A、B、C、D”四个阶段。“A”阶段为实体论,属于比较传统的城市建设阶段。“B”阶段为功能论,是功能主义与现代主义的阶段。“C”阶段为构造论,是现代主义后期所构造的理论。“D”阶段是象征论,受到符号论的影响。从最早的实体论到象征论,它是一个变化的、渐进的过程,也极为复杂。但对目前中国城市的发展变化,矶崎新提出21世纪的“超城市”(hyper village)阶段。

在不同城市发展阶段的阐释中,矶崎新结合自己60年代以来的建筑规划设计实践进行有关讲解。这中间还包括二战后柏林新首都的国际竞稿项目,与丹下健三一起进行东京湾相关规划,大阪万博博览会建设项目等。上个世纪70年代伊朗王后发起的对德黑兰设计的具体方案,东京幕张城市的设计,以及其目前在埃及亚历山大港的一个大学校园规划方案。这些具体案例不仅完美的解答城市设计的四个方案,也体现矶崎新对现代城市建设梦想的靠近。

矶崎新提到,20世纪70年代,伊朗当属文化与艺术非常繁荣的国家,而并非当时的日本、美国或欧洲。当时的伊朗王后法拉赫·巴列维(Farah Pahlavi)曾是建筑学生,她成为王后时,希望能引入全世界内的理论与文化进行建设,也在1974年举办了学术研讨会,从照片中来看,她的身后站立的都是当时著名的建筑师们。当时的伊朗国王、王后也分别邀请路易斯·康(Louis Kahn)、丹下健三进行了德黑兰的相关设计。路易斯·康在城市中心更多地保留自然景观,只针对一部分场域进行开发;而与之相对的是,丹下健三采用的是类似东京湾的整体开发方案。但令人遗憾的是,在设计过程中,路易斯·康先生中途去世了,最后矶崎新先生针对路易斯·康、丹下先生二者的设计稿进行了有机的结合,也由此表达了矶崎新的敬意与追思。

在最后,矶崎新谈及对当下中国的感受与思考。在近30年的发展历史中,中国逐渐进入世界的视野,就如同上个世纪80年代的日本被世界重新发现般。在中国巨大的变化发展过程中,也产生有关问题的思考,例如什么是真正的中国民间传统文化?什么是中国原创?都是值得探讨的问题。任何国家在发展过程中都会遇到这样一些问题,但中国或许可以从日本的经验中获得应对之策。

主题研讨的第一个环节以“矶崎新与六十年代以来的建筑运动”为话题进行展开。张永和以《废墟的理想主义》为题简短发言,阐述自己对矶崎新先生的认知,认为他是一位理想主义的建筑师。王明贤以《矶崎新与中国》为题谈到矶崎新与中国实验建筑、中国当代艺术的渊源,并强调今天这个时刻需要有像矶崎新这样的艺术家。刘家琨通过与矶崎新先生的交往经历进行发言。张永和、王明贤和刘家琨都讲述了他早期和矶崎新的友谊,从侧面说明了矶崎新先生跟中国的关系有着很深的渊源,从60年代就开始对中国的文化运动,到90年代初敏感意识到全球资本的东移,开始深入地介入中国的城市建筑,特别是跟中国的这批建筑师、思想家们很有深入的交流。

周榕以《中国建筑需要矶崎新这样的建筑思想家与思想建筑家》为题进行了发言,回忆了矶崎新先生早年在清华演讲的深刻影响。谈到在1998年国家大剧院矶崎新先生设计的具体方案对全中国的建筑师是非常生动和重要的一节启蒙课程。并认为矶崎新是一位乐观、孤独的理想主义建筑师。史建再次强调了矶崎新建筑的重要影响,并通过个人与其的交集,再次感受到他的独特之处。张路峰认为建筑师的三个历史角色分别是艺术家、工程师、策略家,而矶崎新先生属于带有艺术家气质且具有工程能力的策略家,这也是当代建筑师应该具备的一种职业取向。童明认为矶崎新对中国基本没什么影响,反而中国出现大量对矶崎新作品的抄袭。王辉通过反思近20年中国的建筑,反问为何中国没形成伟大的中国建筑。李兴钢通过个人与矶崎新有关的经历谈起,认为矶崎新先生不单单是一位日本建筑设计师,更是一位国际建筑设计师。

矶崎新先生也就上述发言进行回应。认为在当下的世界中,自己还需不断地理解自己与世界。正是由于理解不够,所以才会尝试不同的方式去表达与探索自己的作品。从某一种意义而言,这种探索会产生出对自己作品的反思与批判。

著名建筑师,同济大学城市规划系教授,TM STUDIO建筑事务所创始人 童明

矶崎新在谈论到自己与中国的关系时,通过其从小成长的经历到之后从事建筑规划设计工作,以及与当下中国的感受为出发点进行解答。矶崎新虽然从小生长在日本,但在孩童时代就通过汉字理解哲学、文学等。由于日本很多东西源头来自中国,因而间接受到中国的影响很多。在其工作之后对中国的兴趣逐渐增大,来到中国后,却反而找不到在日本曾经接受到的中国文化。他常常受到中国文化、日本广岛的历史、欧美文化的多重记忆的影响,逐渐形成其独立的工作状态。使得自己在消化世界不相同的领域的知识过程中,培养出一种不安现状的工作状态。

目前,矶崎新身处在如此之大的中国,看到中国产生的各种不同的城市形态,正出现着各种不同的城市发展困惑。例如哪些城市是中心城市,哪些是边缘城市?但矶崎新对中国的发展仍然充满好奇与期待,并希望能去参加了并付出帮助与贡献。

在“矶崎新与当代艺术”主题研讨环节,主要邀请刘小东、朱乐耕、方振宁、陈文令、吴达新、丘挺等艺术家进行交流。陈文令从矶崎新先生的画作中感受到矶崎新是一位对生命充满绝对悲观主义的乐观主义者,他的画充满对人性的希望。朱乐耕提出矶崎新的建筑展示出东方的形象、强烈的现代性。饱含日本原生的自然文化与情调,这种艺术生命力富有崇高与伟大。方振宁说到矶崎新对我们的影响是多层面的,最重要的一点就是反叛性,中国建筑师里很难有人做到。对矶崎新先生与当代艺术关系的讨论,充分展示出其在艺术、戏剧、音乐、设计等诸多领域的跨界尝试。吴达新通过个人在日本留学的经历谈论到中日文化在近现代艺术之间交流的渊源。丘挺通过对中国书法、山水绘画等民间传统文化的角度切入,谈及对矶崎新艺术创作的影响。

矶崎新先生是一位具有持续创造力与想象力的大师,他的建筑充满着理想主义、自我否定、批判潮流的特征。普里兹克奖是对矶崎新建筑生涯的褒奖,但其对现代建筑界的影响不止于此。矶崎新一直都是各种思潮运动的参与者与引领者。朱锫院长用司马迁的“究天人之际,同古今之变,成一家之言”概括出矶崎新先生的建筑学术生涯,这也是提示我们理解矶崎新先生之谜的一种线索。

去年国际教育大会(2018年11月)期间,日本著名建筑师矶崎新先生用两页ppt文件以“建筑≠Architecture”为题进行的主题发言赢得了满场喝彩,今年由这一个话题续接,衍生了出更深层次的探讨、多元化的实践案例及“未完成”计划的分享。去年矶崎新先生接受艺讯网专访时,同我们深度地交流了对中西方不同语境之中的“建筑”、“使命与挑战”的看法,而今年,他简洁地探讨了一个问题——建筑的未来将会如何呢?

CAFA ART INFO:矶崎新先生您好。很高兴再次见到您、聆听您的分享。去年在国际美术教育大会建筑论坛,您接受我们的访谈时,提到有关“使命与挑战”的想法,您表示,“如果你把他看作一个test(测验、考察、考验)的话,当你想去挑战啥东西的时候,可能就做不出来具有挑战性的东西。你想表达的东西,其实是你身体里一贯的血液和思想,如果一直走在最前沿的状态,那么你已经是在这个状态上,没有必要说刻意去挑战什么了。”也引发了众多共鸣和探讨,“建筑”也存在一种状态,或许一直时代同步,也许是超出时代的,那么,我们该如何去理解未来的建筑?

矶崎新:所谓未来,首先我看未来,是看不到的,看不到的才是“未来”,看得到的是“现在”,所以未来会发生什么样的事情,我们也无法预知。但是,过了一段时间,会发现,我们过去预测的未来,会与我们相遇。从现在到未来之间的这段旅程,其实是有一定的程序、逻辑的,用日语来说,是一种“偶遇性”,虽然我们不清楚,应该往哪个方向去走,但是我们有一定的概率会与未来“相遇”,我们应该进行判断、进行预测。历史是能够直接进行说明的,但是未来是不确定的,所以没办法言明,未来会产生什么样的建筑,但我们应该有这种挑战精神,有一种“赌一把”的精神, 再去挑战。

当然,它会带来很多“失败”,也会遇到很多危机,我们不需要惧怕这种负面的危机,并能从多种多样的角度来进行预测,当然,没有人知道在预测后应该怎么办,也没有办法进行很好地理论验证。譬如,就好比下围棋的时候,我们下到哪、对方下到哪,下了一颗黑子,可能预先料想到了对方的举动,但也有一定的可能下一颗棋子下在了预测以外的地方,放在“建筑”来说,是相同的,这是现在与未来的一种关系。

但是我认为,未来会有很多新的事情、新的东西发生和出现,我们虽不可能完全预知所有的东西,一定会有我们意想之外的东西出现。因此,这个才是非常有意思的有关“未来”的讨论。

当然,我们也知道,要如何去设想未来。整个社会都在快速地转动之中,任何一个人都在生存和生活之中,大家都是动态的、流动的。所以,无论是哪个城市,哪个国家都是在发展和变化过程中。因此,我们回顾历史,其实也遇到了很多十字路口,有可能会迷路,但是未来,其实会有更多的十字路口等待着我们,这是第一点。

所以呢,如果我们大家都知道了一个未来建筑是怎样,可能就说“这就是未来的建筑”,但是正因为看不到,所以才是“未来”,只要去思考就好了,去想象就好了,人都是要发挥自己的思考力、想象力。但是我们并不知道,是不是我们真正能够遇见未来,所以,讨论未来建筑,也是一个非常有意思的话题。

那么,有关“未来”这个词汇,我是何时开始使用的呢?或许我们压根儿就不应该使用“未来”这个词。我觉得肯定的是,在以往的历史之中,它都是经历了风雨之后变成了废墟,过去的建筑会逐渐破坏、逐渐腐化,最后变成废墟, 但是它的上面,也会建成很多建筑,那么,现在的建筑也会变成废墟。

所以,未来的建筑,有可能就是“一片废墟”。成为废墟之后,那它有可能就是“未来”。当然了,这是一个“悖论”,这是一个“异说”。这个是肯定的,也有很多建筑师说过,将来的建筑、将来的城市,也一定是“废墟”。未来的建筑,是现在的废墟,现在的建筑有可能是在未来成为废墟。

CAFA ART INFO:所以,从您的角度来说,“建筑-废墟-建筑”的关系,可能含有“循环”的意味?

矶崎新:建筑呢,其实一直是建筑,但是呢,现在存在的建筑,有可能变成废墟,也有一定的可能得到翻新,会产生很多的可能性,美观的东西有可能变得破旧、腐烂。因此,与其说是循环,更像是一种过程。未来会诞生什么,谁也无法预测。

CAFA ART INFO:可否认为,与未来的连接点便是现在。也指向您在讲座中提的“间”的概念?

矶崎新:就是“现在”。过去、现在、未来,我们的连接点就在此处,是“the moment”,也就是“间”的概念,当然了,这个也是很难用简短的语言来谈的问题,用语言来进行理论表达是很难得事情,所以呢,我们才用各种各样的构造、建筑来讨论这样一些问题。

|

手机站 |

|

微 信 公 众 号 |

|